O脚を改善するためには、座り方はとても大切です。そもそもO脚になる原因には運動不足や靭帯の損傷、加齢や肥満などのさまざまな理由が考えられます。改善方法として座り方を見直すことがおすすめです。この記事では、O脚になる原因や改善するための座り方のポイントなどについて詳しくご紹介します。

O脚はどんな状態?

O脚とは、両膝が外側に開いた状態のことです。

まっすぐに立ったとき、足の内側のくるぶし同士をくっつけようとしても、膝の内側がくっつかずにすき間ができてしまうのが特徴です。アルファベットの「O」のように見えることから、O脚と呼ばれています。

この状態は、生まれつきの骨の形や歩き方のクセ、筋力のバランスの崩れなどが原因で起こることがあります。長時間の姿勢の乱れや、偏った筋肉の使い方を続けることで、徐々にO脚が目立つようになることも。見た目の問題だけでなく、膝や腰に負担がかかることがあるため、注意が必要です。

O脚とX脚の違いは?

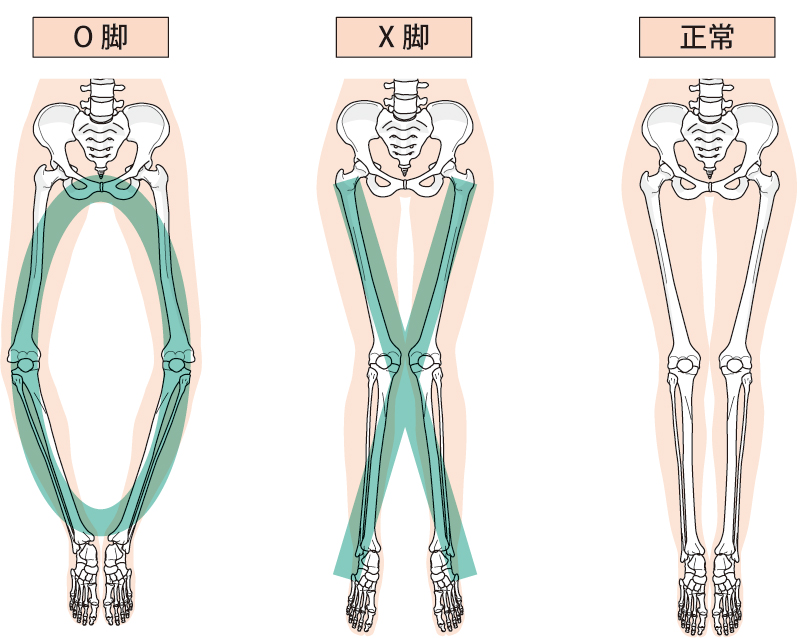

O脚とX脚は、どちらも足の形がまっすぐではない状態ですが、それぞれ特徴が異なります。

O脚は、膝が外側に開き、足の内側のくるぶしをそろえても膝の間にすき間ができるのに対し、X脚はその反対で、膝が内側に寄ってしまう状態です。X脚の場合は、膝をくっつけても足首の内側にすき間ができるのが特徴です。

O脚は、骨盤の傾きや筋力のバランスの崩れ、歩き方のクセなどが影響していることが多く、X脚も同様に筋力のアンバランスや姿勢の悪さが関係していることがあります。どちらも長期間放置すると、膝や腰に負担がかかることがあるため、ケアやストレッチを行うことが大切です。

O脚になる原因は?

O脚は、さまざまな要因によって引き起こされることがあります。大きく分けると、生まれつきの体の構造による「生理的な原因」と、生活習慣やケガなどによる「病的な原因」の2つが考えられます。具体的な原因についてご紹介します。

生理的な原因

成長の過程で一時的にO脚のような状態になることがあります。幼児期は骨や筋肉がまだ発達途中のため、膝が外側に開き気味になることも珍しくありません。このような場合、ほとんどは成長とともに自然とまっすぐに整っていきます。

生理的な原因には、運動不足と不良姿勢が考えられます。

運動不足

運動不足が続くと、足を支える筋肉が弱くなり、O脚になりやすくなります。太ももの内側の筋肉やお尻の筋肉が弱まると膝が外側に開きやすくなり、O脚の傾向が強くなることがあります。

また、運動不足によって関節の柔軟性が低下し、足のバランスが崩れやすくなることも一因です。ウォーキングやストレッチ、軽い筋トレを習慣にすることで、筋力を維持し、O脚の進行を防ぐことができます。

不良姿勢

姿勢が悪いと、少しずつO脚が進行します。椅子に座るときに足を組むクセがあると、骨盤が歪みやすくなり、膝の位置がずれてしまうことがあります。また、長時間の猫背や片足に重心をかける立ち方も、O脚の原因に。

こうした姿勢のクセが続くと、足の筋肉のバランスが崩れ、膝が外側に開きやすくなります。正しい姿勢を意識して、足に余計な負担をかけないことが大切です。

病的な原因

O脚には、ケガや病気が原因で起こるケースもあります。例えば、靭帯の損傷や骨折などの外傷によって関節のバランスが崩れると、膝の角度が変わり、O脚の状態になることがあります。

病的な原因として、靭帯の損傷、骨折などの怪我、加齢や肥満による関節の変形について解説します。

靭帯の損傷

膝にはいくつかの靭帯があり、関節の安定性を保っています。しかし、スポーツや事故で膝の靭帯を損傷すると関節の支えが弱くなり、膝の形が変わってしまうことがあります。

また、膝の内側の靭帯を痛めると、膝が外側に開きやすくなり、O脚のような状態になることも。靭帯を損傷した場合は、リハビリを行い、筋力を回復させることが大切です。

骨折などの怪我

膝周りの骨折や大きな怪我をすると、関節の形が変わり、O脚になってしまうことがあります。成長期の骨折や、対処が不十分なまま回復した場合、関節に歪みが残ることがあります。

骨折をきっかけに膝の動かし方にクセがつき、それが長期的にO脚を引き起こすことも。怪我をした後は、関節の動きをしっかりと回復させることが重要で、必要に応じてリハビリやトレーニングを行うことが推奨されます。

加齢や肥満による関節の変形

年齢を重ねると膝の軟骨がすり減り、関節の形が変わることがあります。膝の内側の軟骨が減ると、膝が外側に開きやすくなり、O脚が進行しやすくなります。

また、体重が増えることも、膝への負担が大きくなるため、関節の変形が進みやすくなる原因です。O脚が進むと、歩行が不安定になったり、膝の痛みが出たりすることがあるため、体重管理や筋力をつけることが予防のポイントになります。

O脚を改善するための座り方は?

無意識にとっている座り方が、O脚の原因になっていることがあります。

足を組む、浅く座る、片方の足に重心をかけるなどしていませんか?これらは骨盤が歪みやすくなり、O脚を悪化させる可能性があります。ここからは、O脚を改善するために大切な座り方についてご紹介します。

椅子に深く腰をかける

O脚を改善するためには、座るときに椅子に深く腰をかけることが大切です。浅く座ると骨盤が後ろに傾き、背中が丸まりやすくなり、足の筋肉のバランスが崩れる原因になるからです。姿勢が崩れると、膝が外側に開きやすくなり、O脚の進行につながることがあります。

椅子に座るときは、お尻をしっかり背もたれに近づけ、骨盤を立てるように意識しましょう。背筋が伸びることで、体の重心が正しく整い、足への負担が軽減されます。さらに、深く腰をかけることで太ももやお尻の筋肉が均等に使われるため、膝の外側に余計な負担がかかりにくくなります。

また、正しい姿勢を保つことで、腰や背中への負担も減るため、長時間座っていても疲れにくくなります。はじめは意識しないと難しいかもしれませんが、習慣にすることで自然と正しい座り方が身についてきます。

かかとを床につける

座るときに、つま先だけが床についている状態になっていませんか?この姿勢は、膝が外に開きやすくなり、O脚の原因につながることがあります。かかとをしっかり床につけることで、足全体のバランスが整い、余計な負担を減らすことが可能です。

特にデスクワークが多い方は、無意識のうちに足を浮かせた状態になっていることがあります。かかとが床についていないと、膝が不安定になり、知らないうちに足の筋肉のバランスが崩れてしまうのです。

また、足裏全体を床につけることで、太ももやふくらはぎの筋肉が適度に使われ、血流もスムーズになります。足がむくみやすい方にもおすすめの座り方です。もし、足が床につかない高さの椅子を使っている場合は、足元に台を置いて調整するとよいでしょう。

無理ない範囲で両膝をつける

座っているときに膝が自然と外側に開いてしまうと、O脚が悪化する原因になります。そのため、無理のない範囲で膝を軽くそろえることを意識すると、足のバランスが整いやすくなります。

力を入れて無理に膝をくっつけようとすると、逆に筋肉に負担がかかることもあるため注意が必要です。リラックスした状態で膝が開きすぎないように意識することがポイント。膝の間にクッションや小さなボールを挟んで軽く押す習慣をつけると、内ももの筋肉が鍛えられ、自然と膝が閉じやすくなります。

O脚でお悩みの方は『匠整体院』にご相談ください!

O脚でお悩みの方は、『匠整骨院』にご相談ください。

当院では、日常生活における負担を減らし、より良いコンディションで毎日を送るためのアドバイスを行っています。

例えば、以下の動作は、体への負担を大きくするため、当院では避けていただくよう推奨しています。

- 膝を直接床につける

- 床中心の生活

- 強い力によるマッサージ

しかし、このような動作は日常生活でついついやってしまうものです。

根本から症状を解決するために、お客様の生活スタイルや症状の状態を詳しくヒアリングして、改善するためのサポートを行っています。

今お悩みの症状を一緒に改善しませんか?ぜひお気軽にご相談ください!