五十肩はストレッチを行うことで、症状がやわらぐことがあるとされています。原因ははっきりとは解明されていませんが、その名の通り50代前後に発症しやすい症状です。五十肩には段階があり、それぞれの時期に合ったケアをしていきましょう。この記事では、五十肩の原因や段階、改善のためにおすすめのストレッチなどについて詳しくご紹介します。

五十肩とは?

五十肩とは、肩の関節に痛みや動かしにくさが現れる症状のことです。医学的には「肩関節周囲炎」とも呼ばれており、50歳前後に発症しやすいためこの名で呼ばれています。腕を上げたり後ろに回したりする動作が難しくなるため、生活で不便を感じやすくなります。痛みは徐々に出てくることもあれば、急に激しい痛みに襲われることもあり、個人によってさまざまです。自然に良くなることもありますが、早く回復させるためにはケアが必要です。

五十肩の原因は?

五十肩は、突然肩が痛くなったり、腕が上がらなくなったりする症状がありますが、原因はまだはっきりと解明されていません。ただし、加齢にともなう肩まわりの組織の変化が関係していると考えられています。肩の関節を支える腱や靭帯が硬くなったり、炎症を起こしたりすることで肩の動きがスムーズにいかなくなり、痛みや違和感が生じるのです。ここでは、五十肩の原因について詳しくご紹介します。

加齢による肩関節周辺の組織の老化

年齢を重ねることで、肩のまわりの筋肉や腱、靭帯、関節包(かんせつほう)といった組織は少しずつ変化していきます。腕を動かすのに重要な「腱板(けんばん)」という部分が硬くなったり、傷つきやすくなったりして、炎症が起こることで痛みを引き起こします。この炎症が肩の奥にある関節包にも広がってしまうと、動かすたびに強い痛みを感じたり、動きに制限が出てしまったりすることも。これが五十肩の主なメカニズムと考えられていますが、医学的にはまだ不明な部分も多く、原因がひとつに決まっているわけではありません。

運動不足

最近はデスクワークやスマホの使用で、同じ姿勢のまま長時間過ごす人がとても多くなりました。肩を動かす機会が少ないと、筋肉や関節の柔軟性がどんどん失われ、血流も悪くなってしまいます。その状態が続くと、肩まわりの組織がこわばって動かしにくくなり、五十肩のリスクが高くなると考えられています。日頃あまり運動をしていない方や、肩を動かす習慣がない方は要注意です。ストレッチや肩回しを行い、肩の健康維持に努めましょう。

五十肩には段階がある

五十肩は、単に肩が痛くなる症状というだけでなく、その痛みや動かしにくさが時間とともに変化していく段階があります。症状は大きく分けて急性期・慢性期・回復期の3つに分かれており、それぞれの時期で特徴や対応が異なります。ここでは、五十肩の3つの段階についてご紹介します。

急性期

五十肩の始まりは、急に肩の痛みを感じる急性期からスタートします。この時期は、何もしなくてもズキズキと痛んだり、夜に痛みで目が覚めたりすることもあるくらい、強い痛みを感じやすくなります。肩はまだ動かせるものの、痛みのせいで自由に動かせない状態が続きます。痛みを我慢して無理に動かすと悪化してしまうこともあるので、まずは肩をしっかり休めることが大切なタイミングです。ここを乗り越えると次の慢性期に進んでいきます。

慢性期

急性期の強い痛みが少しずつ落ち着いてくると、慢性期に入ります。この頃になると、肩を動かしても強い痛みは少なくなりますが、関節が固まってきて動かしにくくなる症状が目立ちます。腕を上げる、後ろに回すといった動作が制限されて、肩がカチカチになったように感じることもあるかもしれません。日常動作にも支障が出やすい時期ですが、無理のない範囲で少しずつ肩を動かすことで、徐々に回復していきます。

回復期

五十肩の最終段階が回復期です。この時期になると、肩の痛みはかなり軽くなり、少しずついつも通りに動かせるようになってきます。固まっていた関節も、少しずつ柔らかくなっているのが実感できるはずです。とはいえ、油断してはいけない時期でもあります。急に無理をしてしまうと痛みがぶり返すこともあるので、ゆっくりとリハビリやストレッチを続けましょう。

五十肩改善のためのストレッチ方法は?

五十肩のつらさを少しでもやわらげるためには、肩を動かすことが大切です。ストレッチによって関節の動きが少しずつなめらかになり、血行も改善されていきます。ここでは、自宅でできて続けやすい五十肩を楽にするためのストレッチ方法をご紹介していきます。

タオルを使った肩の可動域アップストレッチ

- タオルの両端を持ち、肩幅よりやや広めに広げる

- 息を吸いながら、腕をゆっくり頭の上に持ち上げる

- 痛みがなければ、そのまま背中側へタオルを引く

- 肩の前側が伸びているのを感じながら、10秒キープ

- 息を吐きながら元の位置に戻す

- これを3回程度、無理のない範囲で繰り返す

※痛みがある場合は、持ち上げるだけでもOKです。

壁を使った前ならえストレッチ

- 壁の前に立ち、肩の高さに腕を伸ばして指先を壁につける

- 指先を少しずつ上にずらして、肩が上がるところまで腕を動かす

- 無理のない高さで5秒ほどキープ

- ゆっくり指を下げて元の位置に戻す

- 1日3〜5回を目安に繰り返す

※痛みが出る前にストップしてください。

テーブルを使った前傾ストレッチ

- 安定したテーブルや椅子の背もたれに両手を置く

- そのままゆっくりと上体を前に倒していく

- 腰から背中が伸び、肩が軽く引っ張られる感覚で10秒キープ

- ゆっくりと体を起こして元の位置に戻す

- 1日2〜3セット、ゆったりとした呼吸で行う

※お風呂上がりや朝目覚めた時におすすめです。

五十肩におすすめのツボは?

五十肩の症状をやわらげる方法のひとつとして、ツボ押しもおすすめです。ツボを刺激することで血流のめぐりを整え、肩のまわりにたまった疲れやこわばりをほぐしていくことが期待できます。ツボ押しは、強く押しすぎず、気持ち良さを感じるくらいのやさしい圧で行ってくださいね。では、五十肩におすすめのツボとして、中府と陽池をご紹介します。

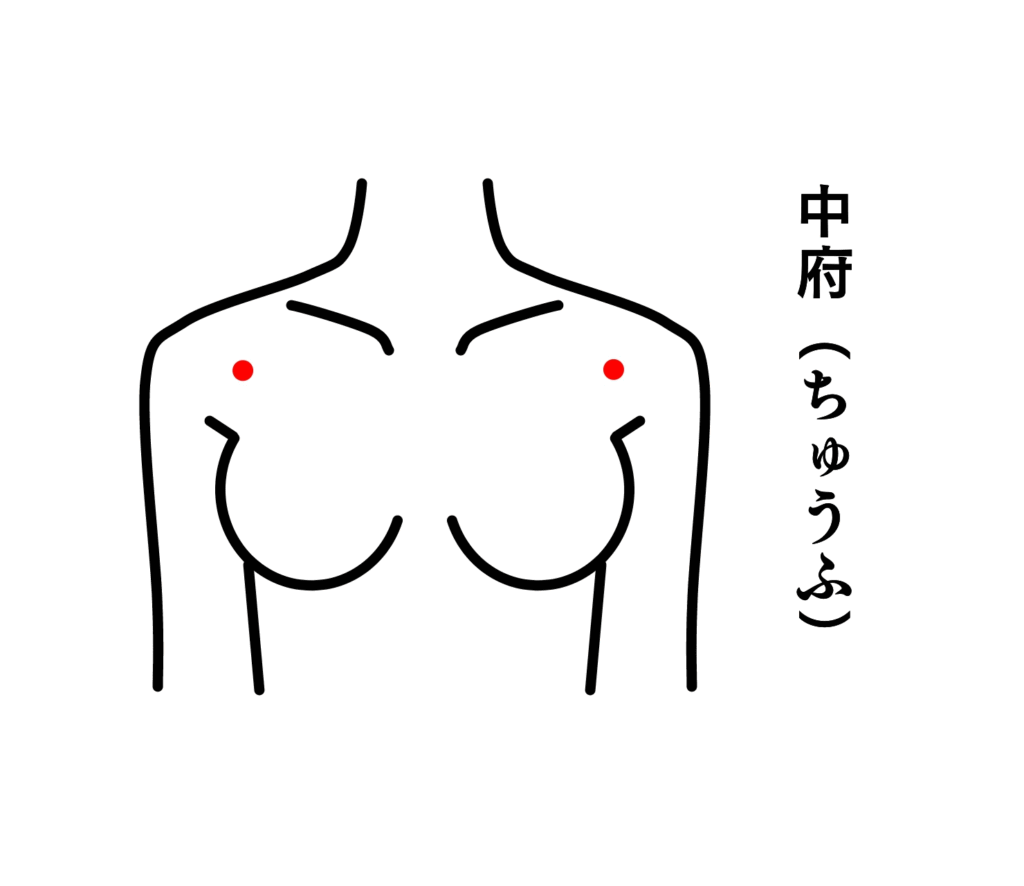

中府

中府(ちゅうふ)は、肩や胸の不調におすすめのツボで、五十肩を楽にしたい時にもおすすめです。場所の目安は、鎖骨の外側から指2本分ほど下のところです。触ってみて少しへこんでいる部分があり、軽く押すと痛気持ちいいと感じる場所が中府です。このツボは、肩関節のまわりに起こる炎症をしずめ、夜にズキズキとうずくような夜間痛の軽減にも役立つといわれています。また、呼吸を整えたり、自律神経を落ち着けたりする働きもあるとされているので、心も体もほっとひと息つけるでしょう。押すときは、息を吐きながら3〜5秒くらいゆっくり力をかけて、数回繰り返してみましょう。

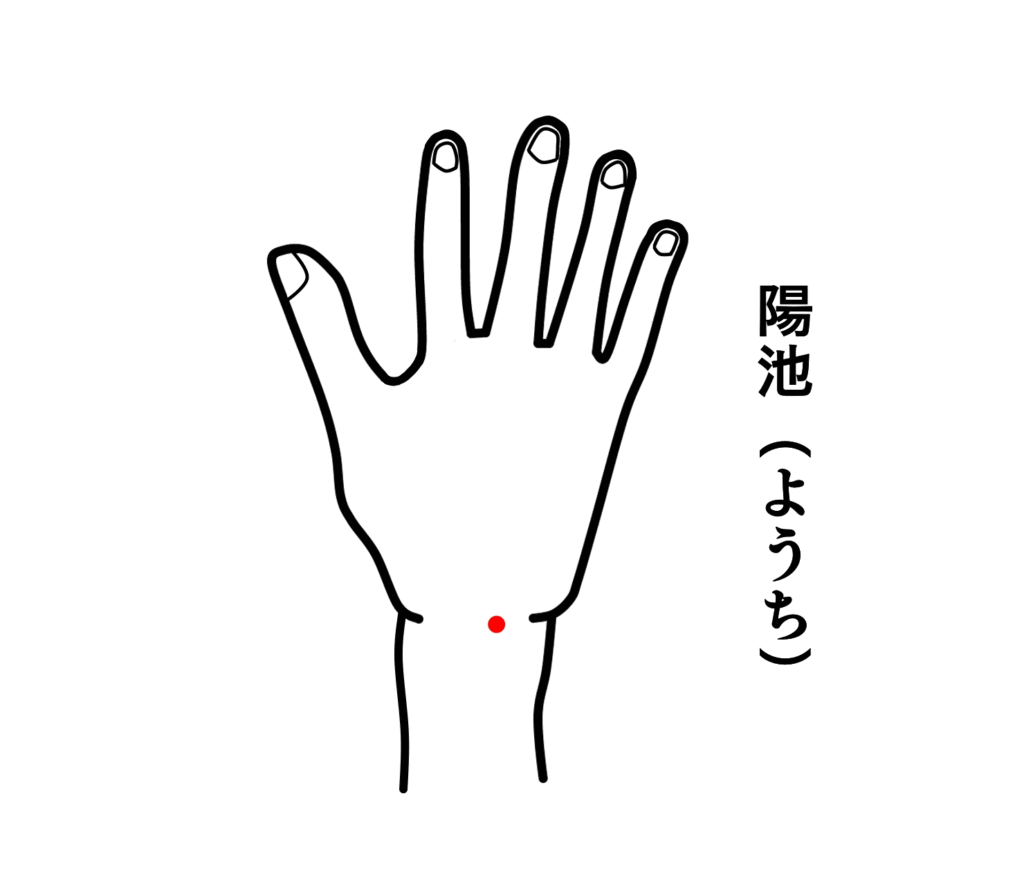

陽池

陽池(ようち)は、手の甲側、手首の関節にあるくぼみに位置するツボで、五十肩の改善にも効果が期待されています。手のひらを反らしてみると手首にシワができますが、その中央から少し小指側にあるくぼみを探してみてください。肩の痛みと一見関係なさそうな位置ですが、このツボは腕全体の気血の流れを良くし、肩までつながる経絡を整えてくれる大切なポイントです。肩が動きやすく、こわばりや重だるさがやわらぐことがあります。ツボを押すときは親指で気持ちよく感じるくらいの力で5秒ほどじんわり押して、ゆっくり離す、を数回繰り返しましょう。

五十肩でお悩みの方は『匠整体院』にご相談ください!

五十肩でお悩みの方は、『匠整骨院』にご相談ください。

当院では、日常生活における負担を減らし、より良いコンディションで毎日を送るためのアドバイスを行っています。

例えば、以下の動作は、体への負担を大きくするため、当院では避けていただくよう推奨しています。

- 膝を直接床につける

- 床中心の生活

- 強い力によるマッサージ

しかし、このような動作は日常生活でついついやってしまうものです。

根本から症状を解決するために、お客様の生活スタイルや症状の状態を詳しくヒアリングして、改善するためのサポートを行っています。

今お悩みの症状を一緒に改善しませんか?ぜひお気軽にご相談ください!